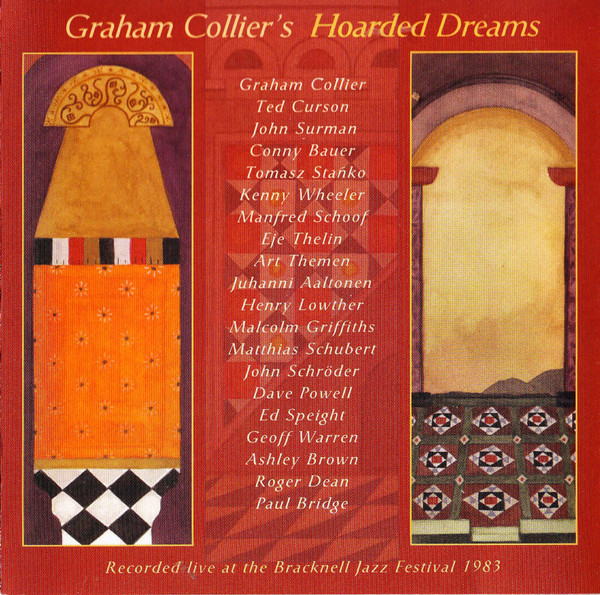

Graham Collier – Hoarded Dreams – (2007)

Peut-être vous souvenez-vous de Graham Collier dont je vous avais recommandé le fameux « Darius » il y a quelques années de cela ? Pour l’heure cet album est bien sorti en deux mille sept mais il contient un trésor bien plus ancien, enregistré en live at the « Bracknell Jazz Festival » en 1983. A l’époque c’était pour une commande de la part du « Arts Council of Great Britain ».

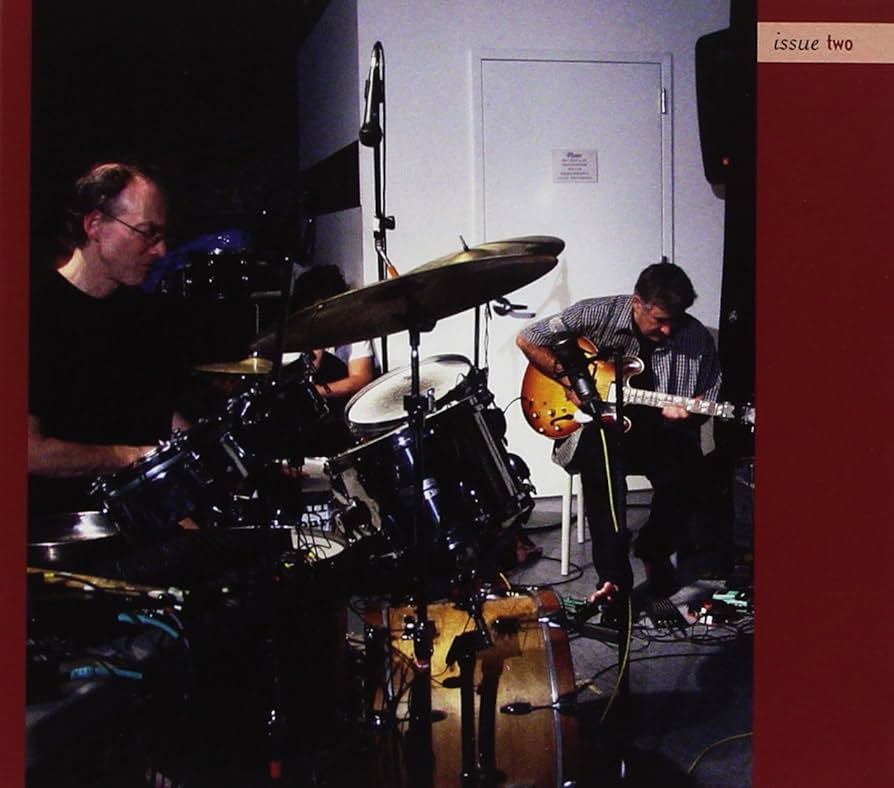

En observant la liste des musiciens sur la pochette probablement êtes-vous déjà ébloui, oui, c’est bien un grand ensemble que dirige Graham Collier, avec quasiment des grands noms à tous les postes, à vrai dire il y a là quelque chose d’effarant ! Pire les noms moins connus signent à l’heure des solos des performances incroyables qui font de cet album une sorte d’incontournable du jazz anglais.

A l’heure de la parution du Cd, deux des musiciens ont déjà quitté la scène, et le disque leur est dédié, le tromboniste Eje Thelin et le bassiste Paul Bridge, excellents tous les deux. Ce qui est passionnant ici c’est cette forme un peu à l’ancienne où, pour chaque solo effectué, on note précisément le nom du soliste, ainsi chacun est mis en avant en même temps que l’œuvre en elle-même, à la mode d’autrefois où l’heure du solo valait acte de bravoure et de signature.

C’est ce souci du détail qui permet à l’auditeur de suivre chacun, d’apprécier ses tournures et ses phrases, son style et ses caractéristiques, élevant l’auditeur de passage au statut de critique presque, et je reviens à ce que je disais un peu plus haut en parlant des musiciens plus modestes sur le papier mais parfaitement remarquables dans l’action, comme Ed Speight à la guitare par exemple.

« Hoarded Dreams » est une longue suite d’environ soixante-dix minutes, partagée en sept parties d’inégales longueurs, c’est Graham Collier qui a tissé les liens de l’œuvre, lui octroyant un souffle vraiment puissant, souvent épique où chacun trouve sa place avec une efficacité terrible. Cette conjonction entre l’écriture de Graham et la magnificence des solistes est pur bonheur.

Chacun s’inscrit avec évidence dans la discipline collective, mais cette forme très souple sait s’adapter à chacun avec une exigence horlogère, les dix-neuf qui sont là réunis sont les acteurs privilégiés d’une mise en scène sonore exceptionnelle. Alors bien sûr nous nageons en plein post-bop sans glisser jamais vers le free jazz, mai chacun des solistes ici, John Surman, Kenny Wheeler, Manfred Schoof, Conny Bauer ou Ed Speight par exemple, s’expriment avec une liberté totale lors des solos, et ne sont brimés que par le canevas général qui cadre la structure sonore.

Un monument.