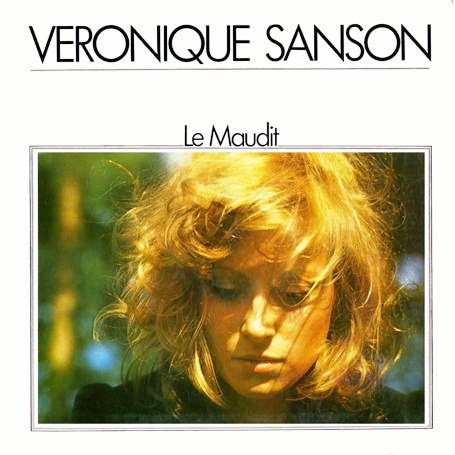

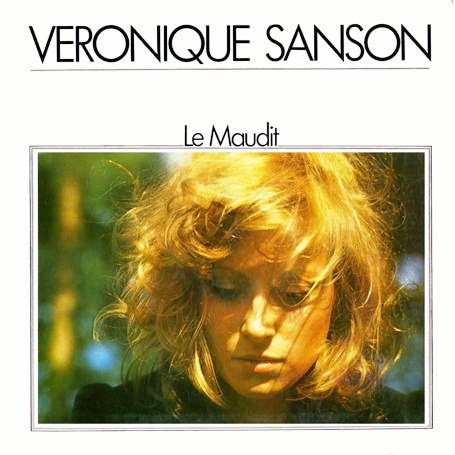

Jusqu'au début des années 80, et l'album Laisse-la vivre, Véronique Sanson était, à mes yeux, la plus grande auteure-compositrice que la France ait jamais connue. Oui, vraiment. Au-dessus de Barbara, Ferré, Brassens et consorts. Rien d'aussi puissant n'avait été créé dans la chanson française, et rien n'atteindra sans doute jamais ce niveau.

En écoutant cet album, on trouve tous les éléments que tant d’artistes en France recherchent sans jamais parvenir à les égaler. Il y a d’abord sa voix, absolument unique et reconnaissable entre mille, qu’elle utilise comme un véritable instrument – à l’américaine, si l’on ose dire. Ses mots résonnent comme une partition de musique classique. Prenez Un peu plus de noir, par exemple : la mélodie évoque une sonate pour piano, incroyablement technique, mais Sanson la chante avec une fluidité naturelle, comme le courant d’un ruisseau, rendant cet exploit presque banal.

Bien sûr, elle n’est pas la seule à exceller dans cet art, mais ce qui la rendait véritablement géniale, c’était sa capacité à sublimer une mélodie grâce à des textes qui en rehaussaient encore la beauté. Ses paroles sont sincères, personnelles et universelles. Chaque mot est parfaitement choisi.

Ceux qui écrivent comme elle composent souvent la mélodie avant les paroles, puis tentent de trouver les mots qui s’accordent à la musique. C’est là que surgissent, bien souvent, les problèmes. En France, un texte médiocre ne passe pas : prenez une mélodie géniale et alignez dessus des mots mal choisis, et vous obtenez un fiasco. L’exemple parfait pour illustrer cette idée est la reprise désastreuse de Radio Ga Ga par Ringo, devenue Qui est ce grand corbeau noir. Tout le monde connaît cette chanson, mais certainement pas pour les raisons que l’artiste aurait souhaité...

En France, les mots comptent, car nous sommes une nation littéraire. Oublier cela, c’est se condamner au ridicule, même avec une mélodie somptueuse. Véronique Sanson avait cette intuition : ses mélodies servent des textes extraordinaires, à la fois intimes et universels.

Plus encore, elle avait compris que la musique n'était pas de la poésie. On connaît tant d'exemples de poèmes mis en musique qui ont ruiné la beauté du texte en surchargeant les effets, comme un maquillage trop accentué qui altère la beauté d’une femme au lieu de la sublimer. C'est peut-être la raison pour laquelle elle accordait autant d'attention à l'orchestration, qui relève de la pure perfection. De Maudit (un modèle du genre) à On m’attend là-bas, toutes les chansons sont arrangées avec un soin méticuleux, sans jamais tomber dans l’excès. Les cordes, omniprésentes sur tout l’album, auraient pu rendre l’ensemble lourd, mais l’équilibre est magistralement préservé.

Le Maudit est un disque qu'on n'oubliera jamais. Indémodable, comme tous les vrais chef d'oeuvres